Anatomie & Klassifikation: Das Fundament

Wenn du eine OSG-Fraktur sicher einschätzen willst, musst du zuerst verstehen, welche Strukturen das obere Sprunggelenk stabilisieren und warum die beteiligten Knochen allein nicht ausreichen, um Belastbarkeit oder Therapie abzuleiten. Bei der funktionellen Anatomie des Gelenks beginnt auch die klinische Überlegung.

Das obere Sprunggelenk wird durch Tibia, Fibula und Talus gebildet. Für die Stabilität spielt dabei neben dem Knochenkontakt vor allem die Art und Weise, wie Tibia und Fibula miteinander verbunden sind eine entscheidende Rolle. Diese Verbindung heißt Syndesmose. Die Syndesmose („Syndesmosis tibiofibularis“) besteht aus vier funktionell zusammengehörigen Strukturen: dem vorderen tibiofibularen Band (Ligamentum tibiofibulare anterius), dem hinteren tibiofibularen Band (Ligamentum tibiofibulare posterius), dem interossären Band (Ligamentum tibiofibulare interosseum) sowie der Membrana interossea cruris. Diese Membran verläuft als straffe bindegewebige Verbindung entlang der gesamten Unterschenkellänge und wirkt im distalen Anteil aktiv an der Stabilisierung des Sprunggelenks mit. dem vorderen und hinteren tibiofibularen Band, dem interossären Band und der Membrana interossea, die den gesamten Unterschenkel wie ein straffes, belastungsleitendes Spannband verbindet.

Wenn du die Syndesmose als reine Bandverbindung verstehst, unterschätzt du ihre Bedeutung. Klinisch wird häufig zwischen der „distalen Syndesmose“ – den drei Bandstrukturen, die direkt die Sprunggelenkgabel stabilisieren – und dem gesamten Band‑Membran‑Komplex unterschieden. Die Membrana interossea ist dabei ein integraler, supradiastaler Anteil: Ihr distaler Abschnitt trägt wesentlich zur Stabilität des OSG bei, während der lange Schaftanteil vor allem Muskelansätze hält und Kräfte überträgt. In der Praxis ist sie die zentrale Einheit, die das OSG bei Belastung stabil hält. Sobald sie verletzt ist, verliert das Gelenk seine funktionelle Führung – und genau das verschiebt jede therapeutische Entscheidung.

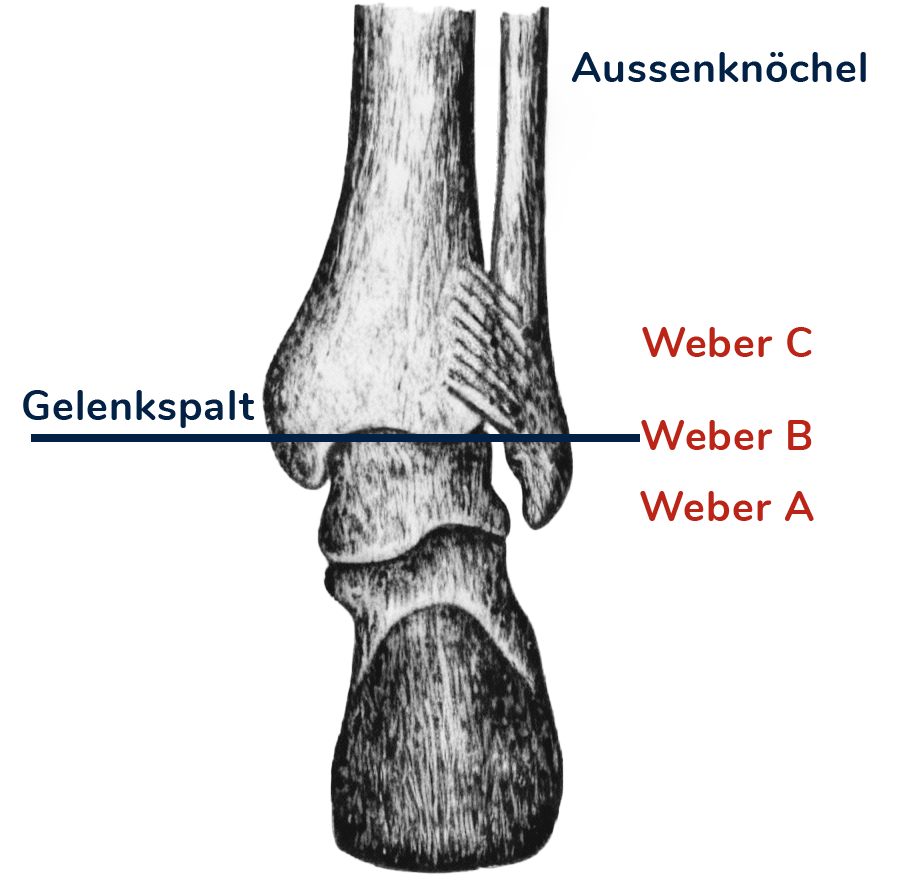

Weber Klassifikation

Mit dieser anatomischen Grundlage lässt sich die Weber-Klassifikation logisch einordnen.

Weber A beschreibt eine Fraktur unterhalb der Syndesmose. Die Syndesmose bleibt stabil, die Malleolengabel hält den Talus sicher, und die funktionelle Stabilität des Gelenks ist weitgehend erhalten. Deshalb erlauben viele Kliniken bei Weber A eine frühfunktionelle Therapie und – abhängig vom Schmerz – eine frühe Teil- bis Vollbelastung.

Weber B ist der Bereich, in dem du klinisch am meisten differenzieren musst. Die Fraktur liegt auf Höhe der Syndesmose, aber die Stabilität hängt davon ab, ob die Syndesmose selbst verletzt wurde. Zwei Patient:innen mit gleicher Weber-B-Fraktur haben deshalb nicht automatisch die gleiche Belastbarkeit. Erst der Nachweis einer stabilen beziehungsweise instabilen Syndesmose entscheidet über die weitere Behandlung. Ein stabiler Weber B wird häufig konservativ oder funktionell versorgt. Ein instabiler Weber B wird operativ stabilisiert, häufig mit Platte, Schrauben und zusätzlicher Sicherung der Syndesmose. Genau deshalb ist diese Klassifikation allein nicht therapeutisch entscheidend, aber sie zeigt dir, an welchem Punkt du auf die Syndesmose achten musst.

Hier spielt die Stellschraube eine besondere Rolle: Sie wird ausschließlich dann eingesetzt, wenn die Syndesmose tatsächlich verletzt ist oder nach einer Syndesmosennaht zusätzlich stabilisiert werden muss. Die Stellschraube ist also kein "einfaches" Osteosynthese‑Element, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine behandlungsbedürftige Syndesmoseninstabilität – und damit auf eine deutlich reduzierte frühe Belastbarkeit.

Weber C liegt oberhalb der Syndesmose – und damit ist die Syndesmose verletzt. Die Malleolengabel verliert ihre Führung, das Gelenk ist instabil, und eine operative Versorgung mit Syndesmosenrekonstruktion ist immer erforderlich. Für deine spätere Einschätzung bedeutet das: Du erwartest eine verlängerte Entlastungsphase, eine operative Stabilisierung und eine klar strukturierte Nachbehandlung, bei der Belastung erst nach gesicherter Stabilität gesteigert wird.

Die funktionelle Bedeutung der Weber-Einteilung liegt nicht in der Frakturform, sondern in der Stabilitätslogik des Gelenks. Ursprünglich war die Weber-Klassifikation eine rein röntgenologische Einteilung. Erst durch die heutige MRT-Diagnostik können nicht-knöcherne Strukturen wie die Syndesmose prä-operativ zuverlässig beurteilt werden – besonders bei Weber-B-Frakturen, bei denen im Röntgenbild keine eindeutige Zuordnung zu einer Instabilität möglich ist. Damit wird die MRT, neben dem intraoperativen Befund, zu einem entscheidenden Instrument, wenn klinischer Befund und Röntgen nicht zusammenpassen.

Die funktionelle Bedeutung der Weber-Einteilung liegt nicht in der Frakturform, sondern in der Stabilitätslogik des Gelenks. Wenn du die Weber-Klassifikation so liest, wie sie gemeint ist, wird sie ein klarer Hinweis darauf, ob die Syndesmose intakt ist – und damit auf die Frage, ob frühe Mobilisation möglich ist oder ob strikte Entlastung notwendig bleibt.

Operative Versorgung

Wenn du eine OSG‑Fraktur einschätzen willst, hilft es zu verstehen, wie das Gelenk operativ stabilisiert wurde – daraus ergibt sich die spätere Belastungslogik. Die operative Versorgung zeigt welche Strukturen verletzt waren, wie stabil die Malleolengabel rekonstruiert wurde und welche biomechanischen Grenzen du in der frühen Reha beachten musst. Jede Schraube, jede Platte und jede Form der Syndesmosenstabilisierung hat eine direkte funktionelle Konsequenz, die dein klinisches Handeln bestimmt.

Die allgemeinen Grundsätze der Osteosynthesen erwartet, dass der betroffene Mensch einen definitiven Vorteil von der operativen Versorgung hat. Die operative Behandlung des oberen Sprunggelenkfrajtur orientiert sich immer daran, welche Anteile der Sprunggelenksgabel ihre Stabilität verloren haben.

Betrachten wir zunächst die Frakturen der Tibia.

Eine isolierte Innenknöchelfraktur betrifft die mediale Säule der Sprunggelenksgabel. Obwohl sie oft weniger spektakulär wirkt, hat sie eine hohe funktionelle Bedeutung:

Der Innenknöchel bildet den medialen Anschlag für den Talus und stabilisiert das Gelenk gegen Valgusstress. Eine instabile oder dislozierte Innenknöchelfraktur wird operativ mit Zugschrauben oder einer kleinen Platte versorgt, dabei wird eine beschädigte Gelenkfläche exakt wieder hergestellt. Die Belastungsfähigkeit hängt hier vor allem von der knöchernen Stabilität der medialen Säule ab.

Das Volkmann-Dreieck betrifft die dorsale Tibiakante. Wenn dieses Fragment beteiligt ist, handelt es sich nicht um eine „harmlose Zusatzverletzung“, sondern um einen klaren Hinweis auf eine dorsale Instabilität der Malleolengabel. Wenn das Fragment mehr als die hintere Dreißigprozent-Marke der Gelenkfläche betrifft muss es anatomisch reponiert und fixiert werden – häufig mit einer Zugschraube von ventral. Ein stabil versorgtes Volkmann-Fragment ist entscheidend für die dorsale Führung des Talus. Wenn es nicht fixiert wird, bleibt das Gelenk posterior instabil, und jede Form der frühzeitigen Belastung wäre riskant.

Die Aussenknöchelfrakturen betreffen die Fibula.

Die Einteilung nach Weber ist eine röntgenologische Einordnung in Bezug zur Syndesmosenstabilität.

Bei einer isolierten Außenknöchelfraktur vom Typ Weber A ohne Beteiligung der Syndesmose steht nicht automatisch eine operative Versorgung im Vordergrund. Viele dieser Frakturen sind stabil und können konservativ behandelt werden – abhängig von Frakturausmaß, Dislokation und Weichteilsituation. Wenn operiert wird, kann dies oft mittels Zugschraube zur stabilen Kompression des Frakturspalts ausreichend versorgt werden. Nur bei stärkerer Dislokation oder relevanter Rotationsfehlstellung kommen weitergehende Osteosyntehsen zum Einsatz. Entscheidend ist: Die Syndesmose bleibt bei Weber A unverletzt, weshalb das Gelenk funktionell stabil ist und – je nach Schmerz und Weichteilstatus – oft frühfunktionell mobilisiert werden kann.

Komplexer wird es bei einer Weber B Fraktur, bei der sich eine Verletzung der Syndesmose im Röntgen oft nicht sicher beurteilen lässt. Die Klärung erfolgt entweder durch weiterführende MRT-Diagnostik oder intraoperativ durch eine direkte Stabilitätsprüfung. Die Versorgung orientiert sich dann am tatsächlichen Zustand der Syndesmose. Ist sie verletzt, entspricht die therapeutische Konsequenz funktionell einer Weber-C-Situation. Ist dei Syndesmose nicht oder nur geringfügig verletzt ohne ihre Stabilität zu gefährden orientiert sich die Versorgung an der Rekonstruktion der Fibula mittels Zugschraube zur stabilen Kompression des Frakturspalts. Bei stärkerer Dislokation oder relevanter Rotationsfehlstellung kommt zusätzlich eine Plattenosteosynthese zum Einsatz, um Länge, Achse und Rotation der Fibula präzise wiederherzustellen.

Bei einer Weber C Fraktur ist die operative Versorgung erforderlich. Die Fibula ist oberhalb der Syndesmose gebrochen, die Syndesmose ist verletzt und muss rekonstruiert werden. Die Versorgung erfolgt mit Zugschraube und einer Plattenosteosynthese der Fibula und immer mit einer zusätzlichen Stabilisierung der Syndesmose.

Erst eine zusätzliche Sicherung der Syndesmose – entweder über eine Stellschraube oder ein modernes Fixierungssystem wie TightRope® – stellt die Weite und Spannung der Gabel wieder her. Das bedeutet für die Reha: Solange die Syndesmose durch eine Stellschraube fixiert ist, ist Rotationsstress absolut tabu, und die Belastung erfolgt frühestens als definierte Teilbelastung. Die operative Technik selbst setzt dir also klare biomechanische Leitplanken.

Häufig wird die Stellschraube eingesetzt, weil sie die Malleolengabel zuverlässig komprimiert und die Position der Fibula sichert. Damit ist aber gleichzeitig festgelegt, dass das Gelenk rotatorisch blockiert bleibt. Für deine spätere Behandlung bedeutet das, dass Belastungssteigerungen erst nach gesicherter knöcherner Heilung und – bei Stellschrauben – nach deren Entfernung möglich sind. Die operative Versorgung ist also nicht nur ein chirurgischer Eingriff, sondern ein funktioneller Hinweis darauf, wie vorsichtig du im Verlauf sein musst.

Wichtig für dich ist auch die Unterscheidung zwischen Rekonstruktion der Fraktur und Rekonstruktion der Syndesmose. Eine anatomisch korrekte Fibulaplatte ist die Grundlage, ersetzt aber nicht die Syndesmosenstabilität. Bei eienr instabilen Syndesmose muss die Syndesmose zusätzlich gesichert werden, erst dann kannst du von einem funktionell stabilen Gelenk ausgehen. Und genau deswegen ist die Information üebr über die Operation oder der Blick in den OP‑Bericht so entscheidend: Du erkennst dort, ob die Stabilität über die Platte allein oder über eine zusätzliche Stellschraube hergestellt wurde – und das bestimmt über die Belastungsfreigabe.

Belastung in der Rehabilitation

Grundsätzlich richtet sich die Belastung nach einer OSG‑Fraktur immer zuerst nach dem Rehabilitationskonzept der behandelnden Klinik oder den konkreten Vorgaben der Operateurin bzw. des Operateurs. Beides gibt dir den primären Rahmen: Die Klinik sorgt für ein einheitliches Vorgehen innerhalb der Einrichtung, und der Operateur kann Besonderheiten berücksichtigen, die nur intraoperativ sicher erkennbar sind – zum Beispiel der tatsächliche Zustand der Syndesmose, die Qualität der Reposition oder die Stabilität der Osteosynthese.

Trotzdem gibt es Situationen, in denen keine klaren Angaben gemacht wurden, die Entlassungsdokumentation unvollständig ist oder du Patientinnen in einem anderen Setting übernimmst. Genau dann brauchst du eine grundlegende Belastungslogik, die sich aus den strukturellen Gegebenheiten des Gelenks ableitet und dir klinische Sicherheit gibt. Genau diese Logik entsteht aus dem Zusammenspiel von Frakturtyp, Syndesmosenstabilität und der Art der operativen Versorgung. Belastung ist nie eine Frage des „Gefühls“, sondern eine direkte Konsequenz daraus, welche Strukturen stabilisiert wurden und welche noch gefährdet sind.

Grundlage zur Belastungsentscheidung

Der entscheidende Ausgangspunkt für jede Belastungsentscheidung ist die Frage, welche Struktur die Stabilität im oberen Sprunggelenk tatsächlich herstellt: die Malleolengabel. Sie führt den Talus in seiner Bewegung, und jede Belastung erzeugt Kräfte, die diese Führung fordern. Wenn die Malleolengabel stabil ist, kannst du früh funktionell arbeiten. Wenn sie instabil ist oder nur durch eine Stellschraube zusammengehalten wird, musst du Belastung klar begrenzen. Genau hier beginnt die eigentliche klinische Sicherheit.

Betrachte zuerst die stabilen Situationen. Eine Weber‑A‑Fraktur ohne Syndesmosenbeteiligung erzeugt keinen Instabilitätsmechanismus. Die Syndesmose trägt weiterhin die volle Funktion, die knöcherne Struktur ist stabil oder stabil versorgt, und die Rotationskräfte im Gelenk bleiben physiologisch geführt. Daraus ergibt sich, dass die Belastungssteigerung früh, schmerzadaptiert und ohne Risiko für strukturelle Schäden erfolgen kann. Frühfunktionelle Mobilisation ist hier nicht nur erlaubt, sondern sinnvoll. Du orientierst dich am Weichteilstatus und an der Schmerzgrenze, nicht an einer starren Wochenvorgabe.

Komplexer wird es bei Weber‑B‑Frakturen – und genau hier trennt sich klinische Sicherheit von Unsicherheit. Wenn bei einer Weber‑B‑Fraktur die Syndesmose intakt ist und die Fibula stabil rekonstruiert wurde, kann sich die Belastungssteigerung an den gleichen Prinzipien orientieren wie bei Weber A. Sobald die Syndesmose jedoch verletzt ist, verändert sich die gesamte Situation. Eine instabile Malleolengabel kann keine Rotations- oder Translationskräfte aufnehmen – jede vorzeitige Belastung birgt das Risiko einer Fehlstellung oder eines Verlusts der Reposition.

Damit wird die Stellschraube zum zentralen Indikator. Eine Stellschraube bedeutet immer: Die Syndesmose war verletzt und ist nicht primär stabil. Sie dient dazu, Tibia und Fibula während der Heilung in korrektem Abstand und Rotation zu fixieren. Das Gelenk ist damit zwar rekonstruierbar, aber biomechanisch blockiert. Solange die Stellschraube eingesetzt ist, darf keine Rotation im OSG stattfinden. Dies macht jede Form der Vollbelastung riskant, auch wenn die Patientin subjektiv wenig Schmerzen angibt. Belastung erfolgt hier nicht nach Gefühl, sondern definiert: typischerweise 10–20 kg Teilbelastung bis zur Schraubenentfernung oder bis zur ärztlichen Freigabe.

Für Weber‑C‑Frakturen ergibt sich diese Belastungslogik unmittelbar: Die Syndesmose war verletzt, die Stabilität der Gabel musste operativ wiederhergestellt werden, und eine Stellschraube oder ein dynamisches Fixationssystem wurde eingesetzt. Solange diese strukturelle Sicherung die Stabilität übernimmt, bleibt die Belastung streng begrenzt. Die volle Belastung ist erst dann möglich, wenn die knöcherne Heilung gesichert ist und – bei Stellschrauben – das Implantat entfernt wurde. Hier geht es nicht um Zurückhaltung oder individuelle Entscheidung, sondern um Schutz der rekonstruierten Statik. Ein zu früher Belastungsanstieg birgt reale Risiken wie Schraubenbruch, Gabelaufweitung oder subtile Rotationsfehlstellungen, die später funktionelle Einschränkungen verursachen.

Funktionelle Betrachtung

Der entscheidende Schritt für dich ist also nicht, Wochenzahlen zu merken, sondern die funktionelle Relation zu verstehen:

- Intakte Gabel = frühe funktionelle Belastung

- Rekonstruierte Gabel = definierte, vorsichtige Steigerung

- Gabel stabilisiert durch Stellschraube = klare Teilbelastung ohne Rotation.

Diese Logik gilt unabhängig vom exakten Implantat, von der individuellen Schmerzangabe oder von allgemeinen Rehaempfehlungen.

Was die klinische Praxis zusätzlich beeinflusst, ist der Weichteilstatus. Selbst in stabilen Situationen kann eine ausgeprägte postoperative Schwellung dazu führen, dass du die Belastung zunächst reduziert oder nur schrittweise gesteigert wird. Schwellung ist kein struktureller Instabilitätsfaktor, aber ein funktioneller. Eine ruhige Weichteilsituation erlaubt frühere Mobilität, während ein empfindliches, gespannteres Weichteilgewebe eine vorsichtigere Progression verlangt. Schmerz dient hier ebenfalls als Orientierung: Er zeigt dir nicht die Stabilität der Gabel an, aber wie gut die Lastverteilung aktuell toleriert wird.

Wenn du die Stabilität der Gabel verstehst und weißt, auf welche strukturellen Informationen du achten musst, triffst du jede Entscheidung mit Sicherheit. Genau das macht dich im Examen und im klinischen Alltag souverän – und genau darauf baut das nächste Kapitel zur frühfunktionellen Therapie auf.

Frühfunktionelle Therapie

Die frühfunktionelle Therapie nach einer OSG‑Fraktur basiert immer auf der strukturellen Stabilität des Gelenks und der Art der operativen Versorgung. Damit du sicher arbeiten kannst, musst du verstehen, wie die gewählte Immobilisation die Rehabilitation beeinflusst. Früher stand die vollständige Ruhigstellung im Vordergrund – heute verfolgen moderne Orthesen einen funktionellen Ansatz. Dieser Unterschied prägt die gesamte frühe Therapie.

Ein traditioneller Cast (Gips- oder Kunststoffverband) immobilisiert das obere Sprunggelenk vollständig. Er schützt die Fraktur zuverlässig, verhindert aber jede relevante Bewegung: weder aktive noch passive Mobilität sind möglich. Dadurch entsteht rasch ein Verlust an Muskelkraft, der venöse Rückfluss verschlechtert sich, Schwellung bleibt bestehen und die Gelenkbeweglichkeit nimmt deutlich ab. Funktionelle Reize können nicht gesetzt werden – das verzögert die Rehabilitation und erschwert den Übergang in spätere Belastungsphasen.

Moderne funktionelle Sprunggelenksorthesen

Funktionelle Sprunggelenksorthesen (z. B. VACOped®) sind stabile, verstellbare Schienen, die abnehmbar, einfach anlegbar und standardisiert aufgebaut sind. Sie werden nicht individuell gebaut, sondern über verstellbare Verschluss- und Fixierbänder an die Anatomie der Patientin angepasst. Dadurch lassen sie sich schnell öffnen, korrekt nachjustieren und bei Bedarf neu anlegen. Sie verfolgen ein anderes Konzept. Sie stabilisieren die rekonstruierte Malleolengabel zuverlässig gegenüber Rotations-, Pro‑ und Supinationsbewegungen, erlauben aber kontrollierte Bewegung in der Sagittalebene. Plantarflexion und Dorsalflexion können phasenabhängig freigegeben werden, während seitliche Bewegung und Rotation vollständig blockiert bleiben. Damit entsteht ein sicherer Raum für frühe Mobilität, ohne die verletzten Strukturen zu gefährden.

Für deine Therapie bedeutet das: Eine Patientin in einer funktionellen Sprunggelenksorthese ist nicht immobil, sondern kontrolliert mobil. Innerhalb der freigegebenen Bewegungsgrade kannst du aktive Bewegungen anleiten, Muskelaktivität erhalten, Schwellung reduzieren und den venösen Rückfluss verbessern. Gleichzeitig lässt sich die Belastung graduell steigern – abhängig von Frakturtyp, Syndesmosenstatus und der eingesetzten Osteosynthese. Die funktionelle Orthese schafft damit Voraussetzungen, die ein Cast nicht bieten kann.

Zusätzlich relevant für die Frage der frühfunktionellen Therapie ist die Versorgung der Syndesmose. Hier musst du zwischen starrer und dynamischer Stabilisierung unterscheiden. Eine Stellschraube fixiert Tibia und Fibula in einer stabilen, aber unphysiologisch starren Position. Rotation bleibt vollständig blockiert, und die Belastung ist klar begrenzt – typischerweise 10–20 kg Teilbelastung bis zur Schraubenentfernung oder ärztlichen Freigabe. Diese starre Stabilität erzwingt eine sehr vorsichtige Belastungsprogression.

TightRope – dynamisch stabilisierte Syndesmose

Das dynamische TightRope®‑System funktioniert grundlegend anders. Es komprimiert und stabilisiert die Malleolengabel, erlaubt aber eine mikrobewegliche, physiologischere Anpassung zwischen Tibia und Fibula. Diese Mikrobeweglichkeit entspricht der normalen Funktion der Syndesmose deutlich besser. Für die Rehabilitation bedeutet das: Rotationsschutz bleibt weiterhin notwendig, aber die axiale Belastung kann oft früher gesteigert werden, da das dynamische System Lastwechsel besser toleriert. Ein weiterer Vorteil: Es ist keine Schraubenentfernung nötig, sodass der Übergang in spätere Belastungsphasen flüssiger erfolgt. Dennoch gilt: Die Belastungssteigerung orientiert sich immer an der strukturellen Stabilität – nicht am subjektiven Belastungsempfinden.

Der Einsatz einer funktionellen Sprunggelenksorthese markiert daher den Übergang von reiner Schutzimmobilisation zu aktiver Rehabilitation. Ab diesem Zeitpunkt kannst du Beweglichkeit vorbereiten, Muskelaktivität fördern und die Patientin stabil durch die Heilungsphasen führen. Die zentrale Regel bleibt: Eine Orthese ermöglicht Funktion, aber keine grenzenlose Freiheit. Rotation, Pro‑ und Supinationsbewegungen bleiben verboten, solange die Syndesmose stabilisiert wird – unabhängig davon, ob dies über Stellschraube oder TightRope® erfolgt.

Frühfunktionelle Therapie bedeutet so: sichere, kontrollierte Mobilität innerhalb eines klar definierten Rahmens. Sie unterstützt die Heilung aktiv, reduziert Schwellung, erhält Kraft und Beweglichkeit und führt zu einem harmonischeren Rehabilitationsverlauf als rein immobilisierende Konzepte.

Red Flags & häufige Fehler

Red Flags und Warnsignale nach einer OSG-Fraktur erfordern unterschiedliche Reaktionen. Red Flags sind akute Gefahrensituationen, bei denen du die Belastung sofort abbrechen und die Patientin unverzüglich chirurgisch vorstellen musst – in der Regel per Rettungsdienst. Warnsignale dagegen sind Hinweise, die erhöhte Aufmerksamkeit verlangen, aber zunächst beobachtet und im Verlauf beurteilt werden können. Für die Praxis und für das Examen ist dieser Unterschied zentral, weil er das klinische Handeln bestimmt und Sicherheit gibt.

Warnsignale

Zu den Warnsignalen, die du ernst nehmen musst, gehört zunächst eine zunehmende oder nicht rückläufige Schwellung trotz entlastender Maßnahmen. Normale postoperative Schwellung sollte auf Hochlagern, aktive Muskelpumpe oder Lymphdrainage reagieren und im Verlauf abnehmen. Wenn die Schwellung jedoch zunimmt oder unverändert bleibt, spricht das für eine Überlastung, eine fehlerhafte Einstellung der Orthese oder eine unerkannte Alltagsbelastung. In seltenen Fällen kann eine persistierende Schwellung auch auf eine Infektion oder eine Störung der Osteosynthese hinweisen. Entscheidend ist der Verlauf, nicht der einzelne Zeitpunkt.

Ein weiteres Warnsignal sind veränderte, anhaltende Schmerzen, die nicht dem erwartbaren Heilungsverlauf entsprechen. Wenn Patient:innen wieder vermehrt Schmerzmittel benötigen oder die Dosis selbstständig erhöhen, ist das ein indirekter Hinweis auf Überlastung oder beginnende Komplikationen. Viele Patient:innen kommunizieren diese Dosiserhöhung nicht aktiv, weil sie noch Medikamente zuhause haben. Deshalb solltest du regelmäßig nachfragen, welche Schmerzmittel aktuell verwendet werden und ob sich die Einnahme verändert hat.

Auch die Wundheilung liefert Warnsignale: Rötung, zunehmende Wärme, anhaltender Schmerz oder austretende Flüssigkeit sind Hinweise auf eine Infektion. Da der Weichteilmantel am Sprunggelenk besonders empfindlich ist und die ambulante Rehabilitation häufig beginnt, bevor die Wundheilung abgeschlossen ist, müssen solche Veränderungen ärztlich beurteilt werden – allerdings nicht zwingend als Notfall.

Red Flags

Die Red Flags, die sofortiges Handeln erfordern, betreffen dagegen die strukturelle Stabilität der Malleolengabel. Neu einschießende oder stechende Schmerzen, insbesondere bei Rotationsbewegungen oder abrupten Belastungswechseln, sind typische Notfallsituationen. Solche Schmerzen entstehen häufig nach Stolpern, falschem Auftreten, nächtlichem Gehen ohne Orthese oder unkontrollierten Pro- und Supinationsbewegungen. Eine rekonstruierte Malleolengabel toleriert Axiallast, aber keine unkontrollierte Rotation. Tritt solcher Schmerz plötzlich auf, musst du von einer akuten strukturellen Gefährdung ausgehen – mögliche Syndesmosenüberlastung, Mikrofrakturen oder beginnendes Materialversagen. Hier ist der sofortige Belastungsabbruch obligatorisch.

Ein weiterer klarer Red Flag ist der Verdacht auf Materialversagen. Jede plötzliche Fehlstellung im Gang, ein „Wegknicken“ des Sprunggelenks, knirschende oder reibende Schmerzen oder ein Gefühl deutlicher Instabilität erfordern eine unmittelbare chirurgische Vorstellung. Dasselbe gilt bei stark zunehmenden Schmerzen, die sich nicht beruhigen lassen, oder wenn Patient:innen über ein deutlich verändertes Belastungsgefühl berichten.

Zu den häufigsten Red-Flag-Situationen gehören außerdem unbewusste Vollbelastungen im Alltag ohne Orthese. Diese Situationen entstehen oft nachts, etwa beim kurzen Gang zur Toilette. Solche unkontrollierten Schritte führen zu Pro- und Supination sowie Rotationsstress – Bewegungen, die bei rekonstruierter Malleolengabel oder eingesetzter Stellschraube zu akuten strukturellen Schäden und Materialbruch führen können. Tritt in diesem Zusammenhang ein stechender oder plötzlich einschießender Schmerz im Bereich der Fraktur oder des Osteosynthesematerials auf, ist die Vorstellung in der chirurgischen Abteilung sofort notwendig.

Auch eine stark gestörte oder hochgradig schmerzhafte Wundheilung mit deutlichen Allgemeinsymptomen oder zunehmender Tendenz trotz Ruhe, begleitendes Fieber oder starker, sich ausbreitender Rötung, gehört klar zu den Red Flags und muss unverzüglich chirurgisch beurteilt werden.

Red Flags erfordern sofortiges, konsequentes Handeln. Sofortige Beendigung der Belastung, Begrenzung der Bewegung und Transport durch den Rettungsdienst zur chirurgischen Abteilung. Warnsignale dagegen geben dir die Möglichkeit, den Verlauf zu beobachten, mit der Patientin zu sprechen und bei Auffälligkeiten strukturiert nachzusteuern. Wenn du diese Unterscheidung sicher beherrschst, führst du die Patientin stabil und vorausschauend durch die Rehabilitation und vermeidest Komplikationen, bevor sie entstehen.

Echte Patientensituation: Klinisches Denken in Aktion

Eine OSG-Fraktur begegnet dir im Alltag selten als saubere Lehrbuchsituation. Du siehst Menschen, die gerade aus der Klinik nach Hause entlassen wurden, mit einer funktionellen Orthese, Schwellung, Unsicherheit beim Gehen und vielen Fragen zur Belastung und zu den Aktivitäten des täglichen Lebens. Genau deshalb brauchst du eine einfache, klare Entscheidungslogik, mit der du jede Patientensituation strukturiert einordnen kannst.

Im Video-Beispiel ist genau so eine typische Konstellation aus der Praxis besprochen: Eine Patientin, wenige Tage postoperativ, mit funktioneller Sprunggelenksorthese, noch deutlicher Schwellung, unsicherem Gangbild, zahlreichen Fragen zur Belastung und der Frage, was sie im Alltag jetzt überhaupt tun darf. Sie ist aus der geschützten Umgebung der Klinik in den häuslichen Alltag gewechselt – und genau dort prallen die operativen Vorgaben auf reale Situationen wie Treppen, Toilette, Küche und nächtliches Aufstehen.

Zuerst musst du wissen, was gemacht wurde. Bevor du irgendetwas zur Belastung oder zur Übungsauswahl sagst, klärst du: Welche Fraktur lag vor? Was wurde operiert? Wurde eine Stellschraube eingesetzt oder ein dynamisches System wie TightRope®? Welche Vorgaben hat die Patientin aus der Klinik mitbekommen? Gibt es einen Entlassbrief, in dem Belastung, Orthese und Verlaufsempfehlungen festgehalten sind? Alles, was du später entscheidest, baut auf diesen Informationen auf. Ohne diese Basis therapierst du im Blindflug.

Im Video der Fallbesprechung wird deutlich, wie oft genau diese Basisinformation nur teilweise ankommt: Die Patientin weiß, dass „operiert wurde“ und dass sie eine Orthese tragen soll, aber sie kann die Bedeutung von Stellschraube, Syndesmose oder Teilbelastung nicht einordnen. Deine Aufgabe ist es, diese Lücke zu schließen: Du übersetzt die chirurgische Logik in eine verständliche, alltagstaugliche Erklärung für die Patientin und in eine praxistaugliche Entscheidungslogik für dich.

Der nächste Schritt ist die Frage, ob der aktuelle klinische Zustand zum erwartbaren Verlauf passt.

Du schaust dir Schwellung, Schmerzen, Wundstatus und Gangbild an. Die im Video besprochene Patientin zeigt eine deutliche, aber nicht dramatische Schwellung, ein vorsichtiges Auftreten und eine verständliche Unsicherheit. Das ist in den ersten Tagen nach der Entlassung normal – entscheidend ist, ob der Verlauf in die richtige Richtung geht. Nimmt die Schwellung mit den Tagen ab? Werden die Schmerzen langsam weniger? Bleibt die Wunde ruhig? Wenn ja, spricht das für einen stabilen Verlauf. Wenn nein, denkst du an Warnsignale oder Red Flags, wie du sie im vorherigen Kapitel strukturiert hast.

Sehr wichtig im Beispielvideo: Die Orthese wird nicht konsequent und nicht korrekt genutzt. Du siehst, dass die Sprunggelenksorthese neben dem Sessel steht. Die genaue Anamnese ergibt, dass die Patientin immer wieder Bewegungen zulässt, die über den vorgesehenen Bewegungsrahmen hinausgehen, und dass sie das Prinzip „Schutz vor Rotation, Freigabe in der Sagittalebene“ noch nicht verstanden hat. Das ist kein Vorwurf an die Patientin, sondern ein Signal für dich: Hier musst du zuerst an der Anwendung der Orthese arbeiten, bevor du über Belastungssteigerungen nachdenkst. Eine funktionelle Orthese schützt nur dann, wenn sie richtig angelegt ist, konsequent getragen wird und die freigegebenen Bewegungsgrade verstanden sind.

Erst dann kommst du zur eigentlichen Belastungsfrage. Die Patientin im Video erkennt die kurzen Vollbelastungen ohne Orthese nicht als Problem. Ihr ist nicht wirklich vertraut, ob sie auftreten darf, wie viel Belastung möglich ist und ob sie „zu viel“ oder „zu wenig“ macht. Du beantwortest das nicht aus dem Bauch heraus, sondern leitest es aus den strukturellen Fakten ab: In ihrem Fall liegt eine Weber-B-Fraktur mit versorgter Syndesmose und Stellschraube vor. Die Belastung ist deshalb auf definierte Teilbelastung begrenzt – bis zur Entfernung der Stellschraube oder einer neuen ärztlichen Freigabe, unabhängig davon, wie „mutig“ oder „vorsichtig“ die Patientin sich fühlt oder was im Alltag „notwendig“ erscheint.

Im Beispielvideo siehst du, wie du diese abstrakte Logik in eine konkrete klinische Einschätzung überträgst. Die Patientin zeigt mehrfach unkontrollierte Belastungen und Bewegungen, die außerhalb des sicheren Rahmens der Orthese liegen. Zusätzlich berichtet sie über eine deutliche Zunahme der Schwellung und ein ausgeprägtes Spannungsgefühl, das auch durch Hochlagern nicht zurückgegangen ist. Diese Verlaufsverschlechterung ist bereits ein ernstes Warnsignal für eine strukturelle Überlastung.

Entscheidend wird der Befund in der Untersuchung: ein neu aufgetretener, klar lokalisierbarer Schmerz über der Außenknöchelspitze. Diese Schmerzqualität – plötzlich, punktuell, mechanisch provozierbar – ist ein Hinweis auf eine akute strukturelle Gefährdung, etwa durch eine Fehlbewegung mit Rotationskomponente, die die Osteosynthese oder die rekonstruierte Malleolengabel belastet hat. In Kombination mit wiederholter unkontrollierter Alltagsbelastung und zunehmender Schwellung handelt es sich nicht mehr nur um Verlaufsauffälligkeiten, sondern um eine Red-Flag-Situation.

Diese Konstellation bedeutet: Belastung sofort stoppen, keine weiteren Mobilisationsversuche, und die Patientin muss unverzüglich chirurgisch vorgestellt werden. Der Befund ist nicht „noch beobachtbar“, sondern erfüllt die Kriterien einer akuten strukturellen Gefährdung – mögliches beginnendes Materialversagen, eine irritierte oder überlastete Syndesmose oder ein drohender Repositionsverlust. Genau deshalb ist diese Szene im Video ein ideales Beispiel dafür, wie du Red Flags sicher erkennst: nicht weil einzelne Symptome dramatisch erscheinen, sondern weil die Kombination eindeutig in Richtung Notfall weist.

Nach Diagnostik und – wenn notwendig – erneuter chirurgischer Intervention steigt die Patientin quasi neu in die Rehabilitationsphase ein. Dann braucht es bei jedem Kontakt wieder eine klinische Betrachtung und eine begründete Einschätzung: Die anatomische Situation ist bekannt, die operative Versorgung ist nachvollzogen, die Orthese wird korrekt verwendet, die Belastung ist definiert, und es liegen keine Red Flags vor, vielleicht jedoch mehrere Warnsignale, die du im Verlauf beobachten wirst. Das ist dann kein Bauchgefühl, sondern führt zu strukturierten klinischen Entscheidungen. Genau diese Struktur brauchst du im Alltag und im Examen.